国分太一さんの活動休止問題は、単なる「不祥事」ではなく、日本のテレビ業界が抱える コンプライアンス・人権・透明性の歪み を浮き彫りにした出来事です。

何をしたか公にされぬまま処分が進んだ背景には、「被害者保護」と「説明責任」の板挟み、そして長年続くメディア構造の不透明さがありました。

私たちはこの事件を通して、「報道されない真実」と「沈黙のリスク」を考える必要があります。

■第1章:突如訪れた“説明なき処分”の衝撃

2025年6月、日本テレビが国分太一さんの「複数のコンプライアンス上の問題行為」を認めたと発表。

同日、国分さんはすべてのレギュラー番組を降板、活動を無期限で休止しました。

しかしこの発表には決定的な欠点がありました。

「何をしたのか」が明かされなかったのです。

視聴者は混乱し、ネット上では「説明がなさすぎる」「一方的ではないか」といった声が相次ぎました。

所属事務所も「詳細は被害者保護のため公表できない」とコメント。

まるで霧の中で判断を迫られるような発表に、多くの人が違和感を覚えたのです。

■第2章:沈黙の背景にある“テレビ局の事情”

では、なぜ「説明なき処分」が行われたのでしょうか。

一つには、放送局のリスク回避の論理があります。

近年、セクハラ・パワハラなどの内部問題が報道機関自身で相次ぎました。

そのため、「迅速な処分」=「組織の信頼回復」と考える風潮が強まっています。

また、情報公開には「被害者のプライバシー保護」という壁が立ちはだかります。

事実を明かせば二次被害を生む可能性があり、しかし明かさなければ「なぜ処分されたのか」という説明責任を果たせません。

この“守るための沈黙”が、逆に不信を招く結果となったのです。

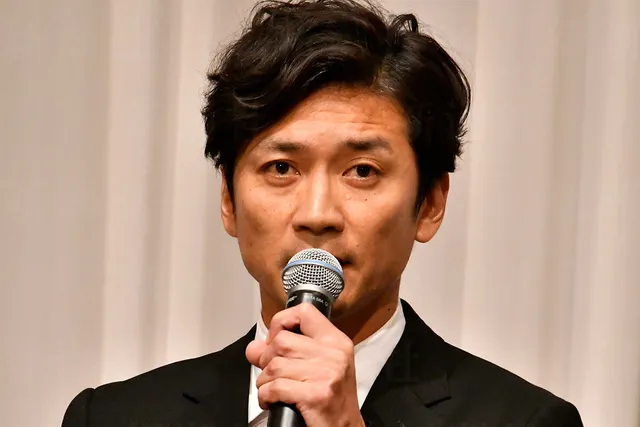

■第3章:国分太一のこれまでのイメージと影響

引用元 週刊女性PRIME

国分太一さんといえば、

・穏やかで誠実

・どんな人にも優しいMC

・家庭的で好感度の高いタレントとして知られてきました。

長年、朝の情報番組を担当し、料理番組やバラエティにも多数出演。

まさに「安定感」「信頼感」の象徴だったと言えます。

それだけに今回の“説明なき処分”は、視聴者にとっても衝撃的でした。

「本人からの言葉が聞けない」

「なぜここまで急だったのか」

という声が、SNS上でも多く見られました。

そして代理人を通じて、国分さんが日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたというニュースも報じられ、“加害者”とされた立場からの異例の行動として注目を集めています。

■第4章:メディア構造と“説明責任”の矛盾

今回の件は、単なる芸能スキャンダルではありません。

そこには「報道」「企業」「個人」の構造的な歪みが存在します。

▷ ① 被害者保護と説明責任のジレンマ

放送局は被害者保護を最優先にしたと説明します。

しかし、社会的影響力を持つタレントが処分を受ける以上、「なぜそうなったのか」という最低限の説明は不可欠です。

▷ ② 一方的に見える処分の手続き

国分氏側は「内容を知らされていないまま降板となった」と主張。

つまり、本人に弁明の機会すら与えられなかった可能性があります。

▷ ③ 第三者委員会の報告

日本テレビのガバナンス評価委員会は「適切な対応だった」と報告しましたが、

一部では「内部寄りの判断」との批判も。

透明性を保つためには、もっと客観的なプロセスが必要だったのではないかとの声もあります。

このように、「説明なき処分」はメディアの信頼そのものを揺るがす問題となっています。

引用元Yahoo Japan NEWS

■第5章:業界に潜む“沈黙の文化”

芸能界・テレビ業界では、昔から「内々で処理する」「外に出さない」という文化が根強くあります。

問題を公にすればスポンサーや番組に影響が出るため“スピード処分”や“非公開対応”が優先されがちなのです。

しかし、SNSの時代では情報がすぐに拡散し、曖昧な説明は逆効果になります。

ファンや視聴者は「真実を知りたい」「本人の言葉が聞きたい」と望んでいます。

つまり、従来の沈黙型対応はもはや通用しない時代に入っているのです。

■第6章:今後の焦点と課題

今後の焦点は、国分太一さんがどのような形で“再出発”できるのか、

そしてテレビ局・芸能界がこの件をどう総括するかです。

▷ 国分さんの再起の鍵

・本人の弁明の機会が設けられるか

・報道が真実をどこまで伝えるか

・視聴者がどれだけ理解を示すか

▷ テレビ局・芸能界の課題

・手続きの透明化

・第三者的監査の導入

・タレントと企業の契約ルールの明確化

これらが進まない限り、同じ問題は繰り返されるでしょう。

■まとめ:沈黙の中で問われる“信頼”とは

国分太一さんの件は、一人のタレントの問題というより、日本のメディア・テレビ業界全体に突きつけられた 「説明責任」という課題です。

沈黙の中で真実が見えなくなれば、誰が守られ、誰が傷つくのか分からなくなります。

視聴者もまた、その一部であることを忘れてはなりません。

「説明なき処分」という言葉の裏にあるのは、報道のあり方・人権・信頼の三つのテーマ。

この出来事を通して、私たちはメディアを見る目をもう一度問い直す必要があります。

コメント